|

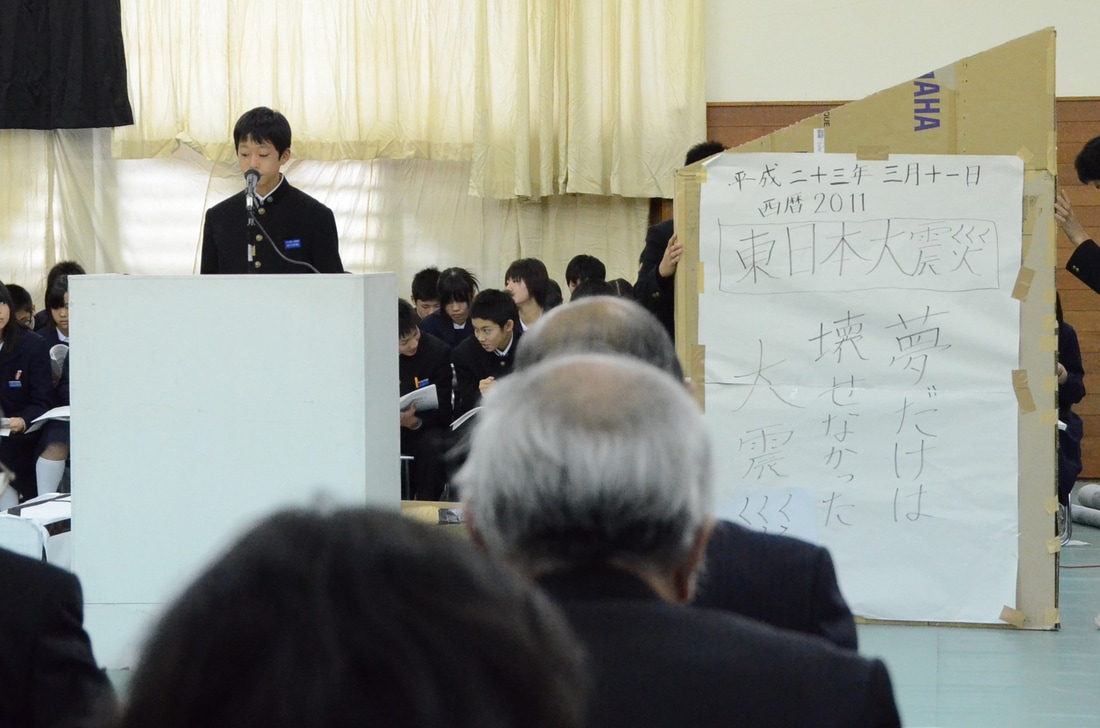

2012年の夏休み。 女川第一中学校の図書室に2年生が20人ほど集います。 一彦先生が「津波対策実行委員会」をつくろうと呼びかけたのです。 まずは委員長選出。「誰がいい」「俺いいよ」とにぎわいます。 そこへ智博君が遅れてやってきました。 「ともひろがいいー」 すぐさま脩君が声を上げました。防災教室で隣に並んだ生徒です。 「え?」。何の話か、わからず、きょとんとした表情の智博君。 「ともー」「ともひろー」。次々声が上がります。 「智博、どうだ」という先生に「いいですよ」。 これほど言われたら引き下がるわけにはいきません。 ふだんは、おどけたり、冗談を飛ばしたりして、その場をなごませるのが得意な智博君。「津波の話になると真剣になる」と皆は口をそろえます。 「千年後の命のために」 これを合言葉にします。 委員は三つの対策ごとの班に分かれました。 委員長は、「記録を残す」班に入ります。 記録班の最初の取り組みは、町内21カ所の浜すべての津波到達点に石碑を建てること。今回の教訓を刻み、年一度の避難訓練では石碑へ集まり、そこであの日を語り継ぐ。そう考えました。 11月。 三つの対策を町長と町議会へ説明することになりました。 総合学習の時間に2年生全員で準備に取り組みます。 その直前の授業で一彦先生は心を砕きました。 マララ・ユスフザイさんの話をします。銃で撃たれて死の淵に立っても、すべての子どもへの教育を訴え、2014年にノーベル平和賞を受賞するパキスタンの少女です。布施辰治弁護士の話もします。明治から昭和にかけて迫害された人々に尽くし、朝鮮半島の人々のためにも尽力した宮城県石巻市出身の弁護士です。2人の力の源泉は「人類愛」だと説き、「それはみんなにもあるんだ。『千年後に碑を残そう』。おんなじだね」。「ただし」と断ります。 「えらいことをしなさいとは言いませんよ。やなことがあったら、やんだと言いなさい。泣きたい時は泣きなさい。泣けば泣くほど、その次には楽しいことがあります」 では、準備に取りかかりましょう。 委員長は大忙し。 実寸大の石碑の模型づくりを監修します。設計図を手渡し、説明し、「段ボールどうするのー」と問う男子生徒たちに「自分で探しなさいよー」と明るく言い残して、別の教室へ。 宮城県南部、角田市の石材店社長、山田さんを迎えます。 一彦先生が、記録班のために、旧知の大学教授を介して学校へ招きました。 山田さんはパソコンで写真を見せながら話します。 「石は人類と共にありました。火を起こす火打石になったり、やじりのように武器になったり、生活をうるおす道具だったり。紙が出来る前は、石に文字を刻みました。人類に知恵を授けてきたのは石ではないかと思います」 やわらかな口調です。 「自分たちの考えを文字や絵に託し、1千年、1万年、時間を超えて後世に伝えられるのは、石だからです。億年単位の話をすると、我々もみな、石になってしまうんです」 雨ニモマケズ風ニモマケズ雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ石碑ニワタシハナリタイ そばで聞く私の心に、宮沢賢治の詩に重ね、そんな言葉が浮かびました。 その日、山田さんはすべて引き受ける心づもりで来ていました。もっとも、小さな碑を数基つくるのかなと思っていたところ、高さ2メートルの大きな碑を21カ所の浜に建てたいのだと聞き、驚きました。「厚さは10センチくらい」と説明する智博君に、「10センチだと折れるよ。千年もたせるんでしょ」とやんわり返しながら、さすが子どもの発想だと感心していました。大人でしたら、象徴的な場所に1基だけ建てて終わらせるでしょう。 「石の先を斜めにしても大丈夫でしょうか」と智博君は確認します。 歴史好きの智博君が、町内あちこちの浜に残る中世の古碑をヒントに思い描いたデザインです。それらが供養碑であることを先生から教わり、その形をまねたいと考えました。 山田さんは目を細めて「形を変えるのは、つくった意思が出ますから、良いと思いますよ」。21基すべて同じデザインにするアイデアも、大人ではなかなか持ちえないもの。1基1基の力が、21基そろうことで、さらに増すでしょう。 一彦先生がおずおずと費用について切り出します。「1千万円だと、どうでしょうか」「先生、大きく出ましたねえ」。笑って応じる山田さんの心は決まっています。 原石を無償に21基を1千万円で引き受けてもらいました。 生徒たちは、募金を呼びかけて1千万円を集める決意を固めます。 山田さんのお話の後、委員長は隣の教室へ。 車座の生徒の背後に腰をおろします。 女川港周辺のビル3棟について議論中です。3棟は流されて横倒しになりました。それを保存して後世に伝えようという案が出ました。町の人々はどう思うでしょう。その日までに仮設住宅でアンケートをしました。 一彦先生は、その際、用紙は手渡さずに郵便受けへ入れるように指示します。万一、思わぬ言葉が返ってきて、くじけることのないように、おもんぱかったのです。 アンケートの結果、「解体してほしい」と219人が回答。「保存してほしい」と答えたのは81人。97人は「どちらでもいい」。 車座の中から声が上がります。「この結果は、めっちゃ悔しかった。口で伝えていったら千年後は話が変わったりする。建物で残したほうが伝わるのに」 一彦先生も腰をおろして「本心を言わないといけないよ」と皆を促します。 「残したほうがいいけど見るのはいや」「残すのにお金がかかる」 それまで静かに聞いていたジャージー姿の美紀ちゃんが口を開きました。 「命を守るため、伝えていくためには、お金をかけてもいい」 「命はつくれない」「お金で買えない」。賛同が広がります。この考えを全国へ伝え、協力してもらおう。そうまとまってきたところで、ふたたび美紀ちゃんが発言しました。 「去年、二中の先輩は修学旅行で大使館へお礼に行ったんですよ」 二中とは、町の離島、出島にある女川第二中学校です。美紀ちゃんは二中生です。山の上の二中に津波は達しませんでしたが、美紀ちゃんの家も含め、ほとんどの家が流され、全島避難となります。196世帯499人が暮らす島でした。 その春、二中は一中の教室を借りて再開しました。仮設住宅から通いながら、美紀ちゃんは島へ帰りたいと思いつづけます。島の海で泳ぎ、島の山で遊び、思い出は島にしかありません。せつなさをこらえていた時、三つの対策を知ります。二中の2年生は4人。「こんな対策は4人だけではつくれない」と思いました。愛梨ちゃんや智博君の話に「自分よりつらい思いの人がいる」とも感じました。記録班に加わりました。 修学旅行先の東京で協力を求めよう。 美紀ちゃんのその提案に、先生が水を差します。 「東京で遊ばなくていいの?」 皆、押し黙りました。 そこでまた美紀ちゃんが明るく言い放ちます。 「東京なんて大人になればいつでも行ける。支援へのお礼は中学の時しか出来ない。そういう時間を大事にしたい。2年生みんなに言ったら、わかってくれると思う」 皆の気持ちが決まりました。 ずっと聞き役に徹していた委員長は3棟の保存をどう考えるのでしょう。 話し合いの後、尋ねてみました。 言葉少なに「残さなくていいと思う。でも、みんなが残したいなら」。 仲間の思いを尊重します。 のちに、町は、2棟については保存が難しいと判断して解体を決め、1棟だけ保存することにしました。 町長と町議会への説明会当日。 委員長は、段ボール製とはいえ、自らデザインした立派な碑を披露しました。 翌13年3月。 一彦先生は、女川第一中学校から約100キロ北、気仙沼市立唐桑中学校へ転勤することになりました。離任式で挨拶に立った先生は、頭を下げようとして、額をマイクにごつんと当てて笑います。生徒たちも一緒に笑います。 「笑ってくれますね。笑えるっていいなあと思って、この会場に来ました。みなさんは私たち大人の生きる源です」。万感こもる短いあいさつでした。 4月。修学旅行の日が近づきます。 東京では、3年生全員が九つの班に分かれ、大学や企業へお礼にまわることにしました。 班ごとに体験を語った上で、三つの対策を説明し、募金を呼びかけるのです。 準備中、泣き出す生徒もいました。心の底に沈めていた光景が鮮烈によみがえります。 準備を終えて帰宅後、涙をぬぐう生徒もいました。一人きりの夜によみがえるのです。 そうして迎えた出発日。欠席者はいません。全員出席です。 早朝、気温8度の女川町からバスに乗り込みます。 7時間かけてたどりついた東京は、気温23度。 汗をふきふき霞が関の文部科学省へ急ぎます。 同省でも三つの対策を説明し、石碑建立への募金も呼びかけます。 職員全員と言葉を交わすことはできませんので、館内放送の機会をつくってもらいました。委員長もカメラの前に並び、お手製の募金箱とチラシを持ちます。 マイクを持つのは生徒会長の竣哉君。開始直前に大きく深呼吸。緊張します。 2日目も、汗をぬぐいながら制服姿で大学や企業を訪ね歩きました。 新聞やテレビを通じて活動を知った全国の人々から相次ぎ募金が届きます。 夏には目標の1千万円に達しました。 コメントの受け付けは終了しました。

|

Author小野智美(おの さとみ) Archives

3月 2019

Categories

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード