|

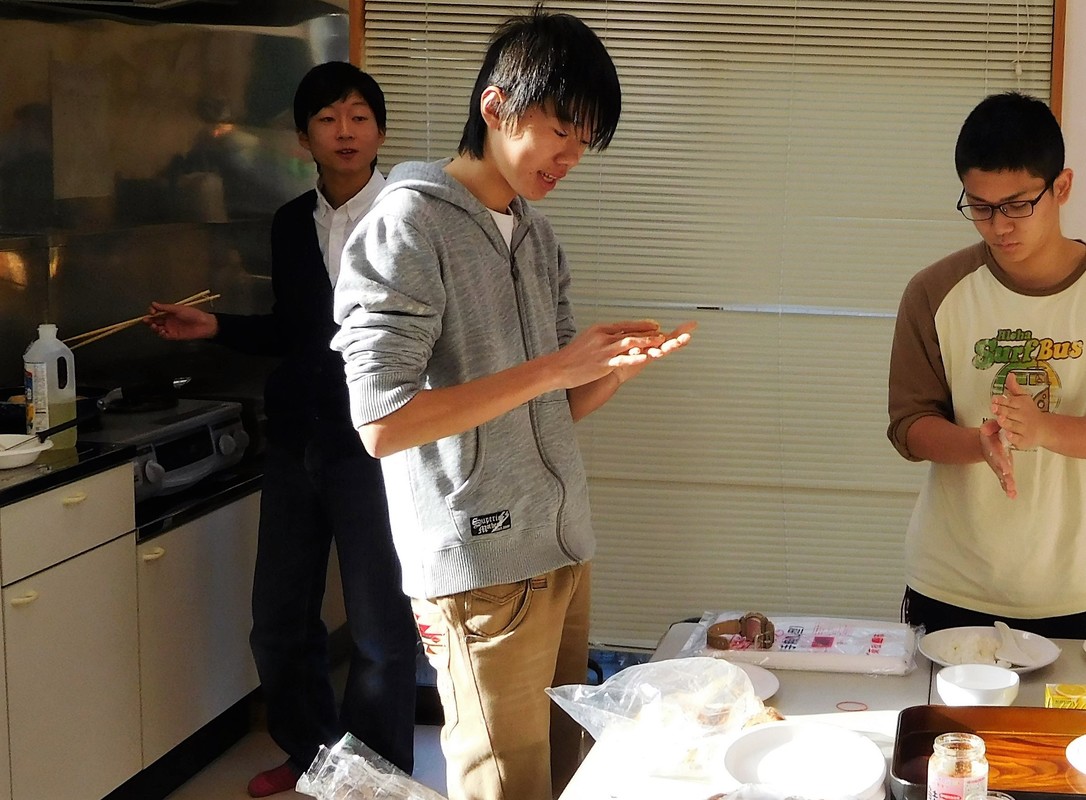

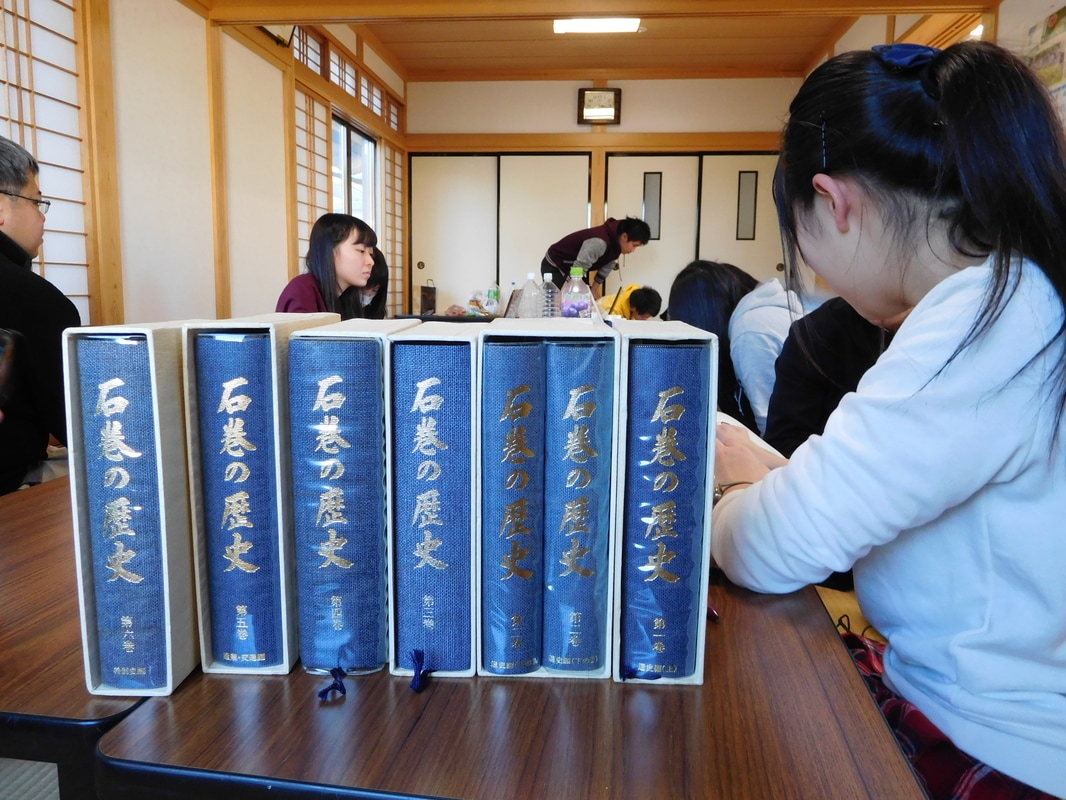

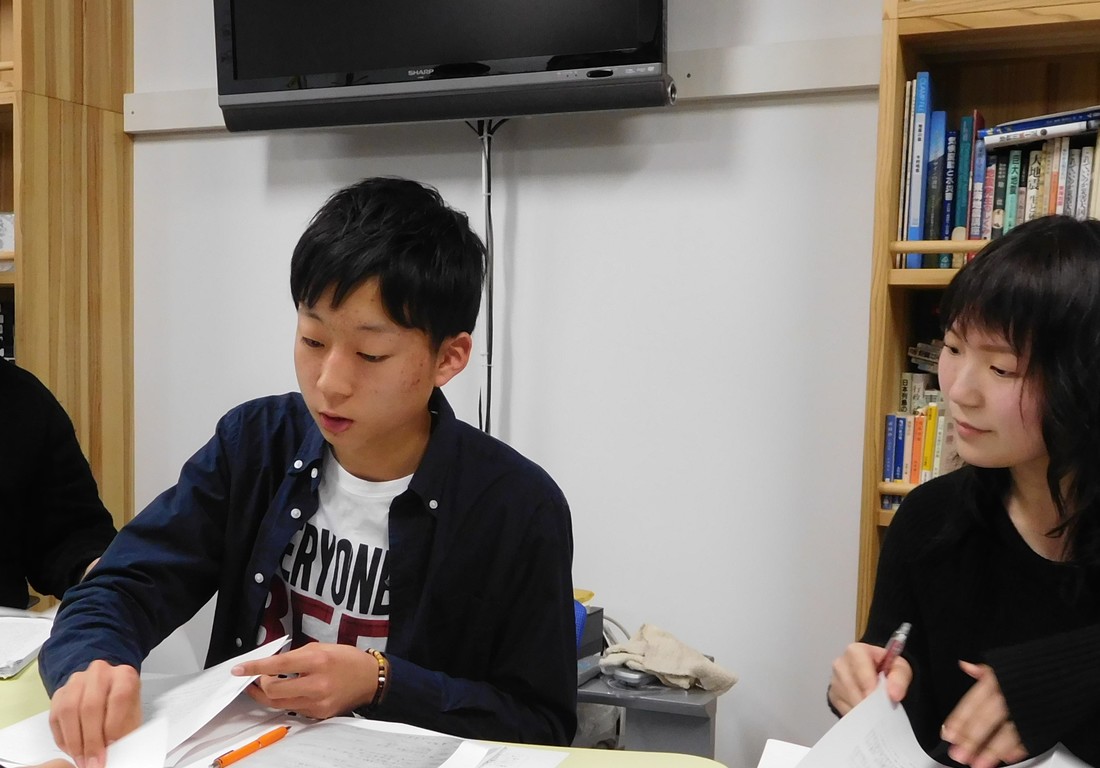

2014年の暮れに私は実行委員会を訪ねました。 いえ、実行委員会ではなく、高校進学後に「女川1000年後のいのちを守る会」と改称しましたから、ここからは「守る会」と呼びましょう。 守る会の最中、智博君が唯ちゃんにぼそぼそと話しかけています。 「数学追試だった。ノーベン。ふふふ」 私立文系コースまっしぐらですねえ。大学で歴史を学びたいのです。 守る会は、各地の学校からお誘いを受けますと、体験を語りに出向きます。 語り部を務める時は、皆で練り上げた原稿を読み上げます。 元哉君が発案したこのくだりは、実際に語る時、照れ笑いが出ちゃいますね。 「僕らはスーパーマンでも、頭がめちゃくちゃ良いわけでもありません。強いて言うなら悪いくらいです。たまたま女川町に生まれ、女川町の人たちに支えられて暮らしていただけの普通の子どもです」 そのうえで、こう結びます。 「私たちの願いや思いを大人の人たちがじっくり聞き、認め、支えてくださり、発信するたくさんの機会に恵まれただけだと思います。世界中の子どもたちはそれぞれ限りない可能性をもっています。大人とは違った発想や考えをもっているはずです。私たちは、世界中の子どもたち一人ひとりが認められ、それぞれがもっている可能性を伸ばしていけるふるさとにするため、千年後の命を守るための活動を続けていきたいのです」 この文章自体がすてきな発想ですね。 15年11月の土曜日。 守る会の12人は千葉県船橋市の海辺の中学校へ。 一彦先生が引率します。私も参観へ。 生徒会役員たちと数人ずつ車座になって話し合います。 初対面の生徒に愛称を尋ね、自分のあだ名も教え、打ち解けていきます。 智博君は七海ちゃんと共に女川町について説明しました。 「本当に復興している所は、ほぼないと見ていいと思う」と智博君。「人の心に目を向けた時、復興はまだまだなんですね」と七海ちゃんが言い添えます。 被災していない自分たちに何ができるかと問われ、七海ちゃんは「『戦争はこわい』と思うのは、学校の授業で読む戦争の悲惨さ残酷さが自分の気持ちに入ってくるから」。戦災同様に震災の記録を読んでほしいと訴えます。 智博君はこう答えました。 「世の中を動かすような大きなことではなく、地域のお祭りへ出かけて知り合いを増やすようなことなら、中学生でもできる。そういう小さなところから絆を広めていってほしいなと思う」 その晩は都心に近いホテルで一泊。 夜の打ち合わせは、部屋の感想で盛り上がります。 今も仮設住宅に暮らす生徒にとっては感激の広さ。 滞在時間を数えて「お風呂に3回入れるよ」。 それから中学生一人ひとりへメッセージを書きます。 一彦先生は各自に文言を委ね、添削も何もしません。 何を書いているのでしょう。 智博君の手元をのぞきます。 「自分たちの話で少しでも防災について考えてもらえたらうれしいです。たくさん意見を発表してくれてありがとう。部活はほどほどに・・・ 受験ガンバレ!!」 あたたかなエールですね。 それから恒例の作業にとりかかります。 1日の活動の感想や意見をそれぞれ1枚紙に残すのです。 智博君の記録です。 「中学生とは思えないくらいハッキリと自分の意見や考えを発表してもらい、自分たちも学べたことがありました。印象に残っているのは、平野しかなく、避難する場所がない、学校の5階に避難すれば大丈夫と言われたこと。『絶対大丈夫』ということはないと思うので、自分で身を守ってほしいです。そのことも伝えられてよかったです」 守る会は、毎年暮れに合宿も開催します。 会場は、一彦先生のご自宅から徒歩1分先の集会所。 15年暮れの合宿には私も飛び入り参加させていただきました。 1日目の夕食会です。 手作りのカレーを囲んで、はい、ピース。 先生が夕食会の式次第を配ります。 「一人言」と書かれています。 独り言? いえ、パソコンで「一人一言」と書くのに失敗したのです。 これは大いに受けました。 では、女川中の初代生徒会長、竣哉君から、どうぞ。 「朝、高校へ行くのに靴下をはこうとしたら穴があいていて」 冒頭から異彩を放つ独り言です。 「手袋も片方なくて」 同じ高校に通う圭ちゃんは「なに言ってんの」。 隣に座る美亜ちゃんも「わかんねえ」。 幼なじみたちから遠慮のないヤジが飛びんできても気に留めず、「ここは本当に居心地良いな」と独り言ちる竣哉君。 次に圭ちゃん。 「この集まりが毎回、本当に楽しみで」 なんだかんだと言いながら、皆、この仲間が一番いいと異口同音に話すのでした。 ところが、翌朝、厨房をのぞくと──。 包丁さばきはお見事。洗い物も慣れたもの。 日ごろからお手伝いをしていますね。 しかし、そこにいるのは女子だけ。 男子はいずこに? 別室にいます。 トランプを手に「おなかすいたあ」。前夜のカレーで空腹をしのぎます。 実は、男子は寝坊してしまったのです。 朝の食卓に険悪な空気が流れます。 食後、一彦先生は「男子は後片付けすること。あまったお米でおむすびも作る」。 男子5人はぞろぞろと厨房へ。 智博君はぶつぶつと「皿洗いしたことないのに」。 でも、5人で始めれば、何でも楽しめます。 初挑戦のおむすび作りも。 あら、智博君。フライパンに油をひいて、何をしているの? 「焼きおにぎりです」。揚げおにぎりとも呼べそうです。 女子7人は先にパソコンに向かっています。 圭ちゃんが厨房の様子を見に行きました。 ぷりぷりしながら戻ってきて、愛梨ちゃんに話しています。 「うちが『いま何時かわかる』って言ったら、時計を見て『10時3分』だって。それ、わかってるって。いちいちむかつくよね。後片付けやらせて、ぜったい、よかった」 遅刻を非難しても、楽しんでいる男子には通じません。 昼食時。 おむすびも食卓に並び、圭ちゃんが一つ手にします。 私はつい「もっくんが手ずから握ったのよ」と余計な口出しを。 ありがたいねという意味でしたが、圭ちゃんは「やーっ」と絶叫。 と同時に、おむすびを元哉君へぽーんと放ります。 「素手で握ったの、信じられないー」 ごめんなさい、私、そこは気にせずに。 隣で美亜ちゃんが笑い転げています。 そんな時間があるから、この活動はつづくのでしょう。 前年の合宿を思い出します。 圭ちゃんはパソコンに向かいながら、時折、手を止め、ふうぅっと息を吐きます。やがてこらえきれなくなって鼻をかみ、両足を抱えこんでしばらくうつむいていました。 画面の文字は「町が真っ黒になっていました」。あれから3日後の女川港周囲の描写です。その日、県外へ避難し、女川第一小学校の卒業式には出られませんでした。中学時代には一度も言葉にしなかった光景を初めて描きます。 記すのは、第1話でご紹介した中学生むけの「いのちの教科書」の原稿です。各自、体験を書きます。書き起こすのは思い起こす作業でもあります。 「震災がなかったらなあと思っちゃうんです」。圭ちゃんが涙声で話してくれたことがあります。家族は無事でした。が、あの日から帰らぬ一人ひとりを思わずにいられません。友だちのお母さん、先生のお嬢さん・・・。冬の日。通学列車の窓の外に小雪が舞い始め、涙を流している自分に気づきました。この苦しい記憶をすべて消し去りたい。忘れることができたら、どんなに楽か。でも、苦しいからこそ、やらなくては。やらなければ、命は守れない。活動をつづける理由を問うと、「使命感なんです」と返してくれました。 教科書には女川町の地理的特徴も記します。 15年暮れの合宿でも取り組みました。 担当は脩君。 町観光協会の冊子を広げます。一彦先生が持参した震災前の冊子です。 その中のサケ放流の写真に目が釘付けになり、声を弾ませました。 「サケの放流やったなあ」 滉大君ものぞきこみ、「光太郎の碑」と声に出して読みます。 「高村光太郎の碑、あったなあ」と脩君が明るく応じます。 「穴釣りやんなかった?」と元哉君も加わります。 「岸壁の穴?」と滉大君。「そう」と元哉君。 脩君も「あそこで『おーい』ってすると、ぴゅーって風くるの」。 「くせえの」と元哉君は相槌を打ち、「なつかしくねえ、これ」と冊子をめくります。 女川港周囲の飲食店のマップもあります。 今はない風景が目に浮かびます。 男子3人は店舗名を1店1店読み上げます。 唯ちゃんと七海ちゃんも手を留めて声を上げます。 「すえひろ屋さん、めっちゃ、おいしかったー」 「北見屋、行ったー。ソフトあったのー」 美亜ちゃんも「たまり場だったよねー」。 智博君、竣哉君とパソコンに向かっていた伶美ちゃんも手を休め、明るい声で「七十七銀行の向かいの薬局にオレンジのゾウさんがいたねー」。右腕を前へ伸ばし、ゾウの鼻をまねて「こういうの」。記憶の景色をたどります。「駅前にコロッケ屋さんもあったねー」 元哉君も「マリンパルの前の冠水」と話し始めます。「俺、チャレンジャーだから、あそこ海水つかりながら自転車で走った」。肩をいからせ、ハンドルを握るまねをします。 ひとしきり盛り上がったところで唯ちゃんが切り替えます。 「ねえねえ、脩、リアス式海岸の特徴は書き終わったの?」 書き出したのは「光太郎碑」「北見屋」「マリンパル」・・・。 「これ関係ねえな」とつぶやく脩君。 「思い出に浸って終わった」と滉大君が返します。 そんな時間もあるからこそ、この活動はつづくのでしょうね。 合宿中は過去の津波被害も調べました。 一彦先生が皆に話します。「こんなに読んでも津波については詳しく載っていない。歴史の中心的な出来事として残っていない。でも俺たちは残したいんだ」 先生、なぜそこまで思うのでしょう。改めて問う私に先生は語気を強めて一言。「2万人を助けられなかったんですよ」。この震災で命を落とした人々のことです。「みんな戦後教育を受けた人たちですよ。教えるべきことを教えて、それでも亡くなるのは仕方ない。でも、津波のことを教えていないんですもの。私は教えていなかったんです」 その合宿の感想。 「千年前くらいまで調べました。全然知らない大地震がほとんどで、千年伝えるのは本当に難しいんだと思いました」と記したのは美亜ちゃん。智博君はこう書き留めました。 「地震や津波についてまだまだ分からないことが多く、勉強しなければいけないと思った」 教科書で地震や津波の仕組みも伝えたい。 それも難しい言葉を使わずに説明したい。 それにはまず自分たちが理解しなくては。 その思いを強めます。 一彦先生は、東北大学の教授に相談しました。高校生たちを学究の場に触れさせたい、そこで刺激を受けてほしいという願いもあります。快諾をもらいました。 16年1月の土曜日に東北大学へ。 守る会から6人が参加予定でしたが、相次ぎ急用が入り、欠席に。 引率の一彦先生の車に乗り込んだのは、智博君と唯ちゃんだけでした。 守る会で熱心に活動する唯ちゃんですが、中学時代は違いました。 中学生の時、私には「20歳までつづけます」と語りながらも内心は「そんなにつづかないよ」と思っていたことを、最近になって教えてくれました。 あの日。中学校そばの女川第二小学校にいました。学校からさらに上へ。途中、坂の下が視界に入ります。家並みは消え、一面、海。立ち尽くしました。「なにしてるのっ」。級友の一喝で我に返り、あとを追って走ります。 その晩、体育館で過ごしました。ぜったい夢だと自分に言い聞かせ、ほおをつねっても痛く、それが悔しくて泣きました。誰もが言葉を失った体育館で乳幼児たちの泣き叫ぶ声だけが響きます。その声にまた泣きました。祖父母が涙を流して再会を喜んでも、初めて見る祖父母の涙に苦しさは増し、母の安否を案じた祖母の一言に泣き崩れました。 中学3年間、必死に普通を装い、笑顔でふるまいました。が、頭痛がやみません。帰宅すれば苛立ちをあらわにし、母にぶつけ、夜中に急に泣き出すこともありました。 転機は、1基目の石碑の除幕式でした。 初冬のやわらかな陽光の下、石碑を見つめ、熱いものがこみあげてきました。 半信半疑で取り組んできたことが現実になり、うれしくも不思議な感じです。 中学卒業後も取り組む皆の姿に力を得ました。 自分たちの話に耳傾けながら涙を流す人々の姿にも励まされました。 建てた石碑は今や10基以上を数え、自信がつき、ますます意欲がわいてきます。 東北大学の研究棟は、週末のため、錠がかかっています。 教授自ら、錠を開けに出てきてくださいました。 研究室には、三方の壁に本棚があります。 天井までの棚にずらりと並べられた本。 知識の宝庫のような部屋です。 一彦先生に促され、智博君が正直に打ち明けます。 「インターネットや中学校の教科書で地震の発生の仕方を調べてみたんですけど、よくわからなくて。『岩盤に力がかかる』とか、意味がわからなくて」 「なるほど」と教授。図を示して説明してもらいます。 智博君はつづけて「津波の仕組みを調べたんですけど、あまり、ぴんとこなくて」。 一つひとつ質問し、一つひとつに答えをもらいます。 そのやりとりを数台のテレビカメラが撮影しています。 研究室を辞去する時、2人はカメラの前へ。 マイクを向けられ、教科書にこめる思いを語ります。 研究棟の外は銀世界。 唯ちゃんは、積もった雪に指でアンパンマンの顔を描きました。 一方の智博君。帰りの車中、こう繰り返し訴えるのでした。 「イラッときた。カメラ5台だよ」 ごめんなさい、私たちが取材に押しかけたので、落ち着かなかったね……。 ハンドルを握る一彦先生は、口をはさまず、智博君の言葉を聞いています。 取材を苦にしなかった唯ちゃんも、丸いお顔にえくぼを浮かべて聞き流します。 智博君が初めて三つの対策を知った日の先生の言葉を思い出します。 「何もかも頑張れとは言いませんよ。つらいとき、苦しいときは、大人に言ってください。そのために大人はいるんです」。そう、そのために、大人と、仲間が、いるのですね。 立ち止まる子がいても、歩きつづける子がいます。歩き疲れた子がいれば、歩き出す子がいます。そうして守る会は自分たちの物語を紡ぎつづけるのでしょう。 ムは紫式部。源氏物語が千年の時を経ても読まれているように、守る会の物語も千年先まで読まれますように。 コメントの受け付けは終了しました。

|

Author小野智美(おの さとみ) Archives

3月 2019

Categories

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード