|

2013年11月。私は女川中に立ち寄り、3年生の国語の授業を参観します。その日から魯迅の『故郷』を読み始めました。教えるのは、バレー部顧問の敏郎先生です。

「『故郷』は小説です。小説って何を読むんですか。登場人物の気持ちを読み取るんです。読み取るにはどこに注目するんだろう。三つ挙げて。隣近所と相談して。『わかりません』は無しだからな」 そう言って机の間を歩き、生徒たちの話に耳傾けていた先生。ふふふと笑って「小野さんに聞いたらわかるぞ」。突然呼ばれ、教室後方で『故郷』を読みふけっていた私は、どきっ。 大丈夫、私なんぞに聞くまでもなく、生徒たちは「表情」「言葉」と答えていきます。 「言葉」の回答に先生が続けます。 「でも、言葉にしないこともあるし、言葉と裏腹のときもあるよね。小学生になると、好きな子をわざと蹴とばしたり、ものを隠したりするよね。俺たちはうまく組み合わせて読み取っています。小説の場合、もう一つあるんだよな」 先生の指名を受けた生徒は「まわりの・・・・・・、状況?」。 正解です。先生は「情景描写から読み取れる」と言い換え、解説します。 「なんで読み取れるのかというと、うれしい時に見える景色と、悲しい時に見える景色って、微妙に違うよな。天気がよくても、空の青さがつらいなっていう悲しい時がある。逆に雨が降っていても、雨音がリズムに聞こえる楽しい時がある。気持ちを言葉に出来ないこともある。うれしいんだか、ほっとしてんだか、悲しいんだか、まざっている時は、その時に見える景色で読み取ったりするね」 一同、静かに聞き入っています。 「えーと」。先生は明るい声で「『故郷』はそういう部分があります。今日は先生が読みますんで聞いて下さい。読み終わったらすぐ質問しますので、寝ないようにお願します」。 朗読が始まりました。まぶたが重くなっていく生徒もいます。 「質問しまーす」 目覚まし時計が鳴り出すように先生の声が教室中に響きます。 「主な登場人物を挙げましょう。登場人物って聞かれて、何を考えたらいいか。この『故郷』っていう劇を文化祭でやりまーす、となった時、必要なキャストだ」 「私」「母」「ルントー」「シュイション」と答えが続きました。 「シュイションって何だ。どういう関係?」 うつらうつらと舟を漕ぎ始めた生徒に尋ねます。 急な指名に生徒は目をぱちくり。先生は助け船を出します。 「次の三つから選べ。一、ルントーの息子。二、私の息子。三、私の恋の敵」 「・・・・・・いち」 先生は、眠たげな教室へ「もう1人登場人物を挙げられたら、旅行が当たります」。 女川町唯一の中学校、女川中の運動会は、私にとって貴重な再会の場です。 2015年9月の運動会も。校庭を見渡すと。いました、漁師さんの長男、智博君。 この時、高校2年生。竣哉君と柚希君も一緒です。 中学1年の時から知る3人。会うたび、その成長に目を見張ります。 ――ゆず君、しゅんや君。とも君と写真とらせて。 そうお願いしてカメラを構えると、あら、とも君。 1年後輩のゆず君の陰で、ひとつ目小僧に。ちゃめっけは変わりません。 3人は運動会のハイライト「さんまDEサンバ」を待ち構えていました。 町の人が作詞作曲し、町の人が振付、町の「おながわ秋刀魚収獲祭」で披露する踊りですが、運動会恒例の出し物でもあります。赤組と青組は自分たちの踊りの輪にどれだけ多くの観客を引き込めるか競います。 前年は気恥ずかしさで輪に入れなかった竣哉君が、今回は踊るぞと意を決し、智博君と柚希君を誘いました。 2014年の暮れに私は実行委員会を訪ねました。

いえ、実行委員会ではなく、高校進学後に「女川1000年後のいのちを守る会」と改称しましたから、ここからは「守る会」と呼びましょう。 守る会の最中、智博君が唯ちゃんにぼそぼそと話しかけています。 「数学追試だった。ノーベン。ふふふ」 私立文系コースまっしぐらですねえ。大学で歴史を学びたいのです。 守る会は、各地の学校からお誘いを受けますと、体験を語りに出向きます。 語り部を務める時は、皆で練り上げた原稿を読み上げます。 元哉君が発案したこのくだりは、実際に語る時、照れ笑いが出ちゃいますね。 「僕らはスーパーマンでも、頭がめちゃくちゃ良いわけでもありません。強いて言うなら悪いくらいです。たまたま女川町に生まれ、女川町の人たちに支えられて暮らしていただけの普通の子どもです」 そのうえで、こう結びます。 「私たちの願いや思いを大人の人たちがじっくり聞き、認め、支えてくださり、発信するたくさんの機会に恵まれただけだと思います。世界中の子どもたちはそれぞれ限りない可能性をもっています。大人とは違った発想や考えをもっているはずです。私たちは、世界中の子どもたち一人ひとりが認められ、それぞれがもっている可能性を伸ばしていけるふるさとにするため、千年後の命を守るための活動を続けていきたいのです」 この文章自体がすてきな発想ですね。 15年11月の土曜日。 守る会の12人は千葉県船橋市の海辺の中学校へ。 一彦先生が引率します。私も参観へ。 生徒会役員たちと数人ずつ車座になって話し合います。 初対面の生徒に愛称を尋ね、自分のあだ名も教え、打ち解けていきます。 智博君は七海ちゃんと共に女川町について説明しました。 「本当に復興している所は、ほぼないと見ていいと思う」と智博君。「人の心に目を向けた時、復興はまだまだなんですね」と七海ちゃんが言い添えます。 被災していない自分たちに何ができるかと問われ、七海ちゃんは「『戦争はこわい』と思うのは、学校の授業で読む戦争の悲惨さ残酷さが自分の気持ちに入ってくるから」。戦災同様に震災の記録を読んでほしいと訴えます。 智博君はこう答えました。 「世の中を動かすような大きなことではなく、地域のお祭りへ出かけて知り合いを増やすようなことなら、中学生でもできる。そういう小さなところから絆を広めていってほしいなと思う」 2013年8月の終わり。 女川湾北岸の浜、尾浦を訪ねました。智博君の生まれ育った浜です。 女川港から北へ。はるか眼下に海を見ながら山中の国道を進みます。 復興工事のトラック以外に行き交う車はほとんどなく、つい通り過ぎそうになるのを注意して、海側へ下りる細い坂道に入ります。どんどん下っていき、入り江に到着。 山を背負うような浜に、あの日まで75世帯238人が暮らしていました。北岸に点在する浜の中では最も大きな集落でした。岸壁から離島の出島がくっきり見えます。島が防波堤となり、四季を通じて波おだやかな海ではサケやカキの養殖漁が営まれてきました。 家並みが消えた浜辺に仮設の「番屋」が立っています。漁師さんの集会所です。この日は漁協の尾浦支部の臨時総会が開かれていました。 総会の最後に区長さんから「中学校から石碑を建てたいと要請があり、みんながいつも逃げる場所、お寺さんの入り口で了解をいただきました」。 智博君のお父さんが補足します。「石碑は金銭的にはまったくかかりません。募金で集めたので。ただ、草取りは、地元に中学生がいなければ、青年部にお願いしたい」 智博君たち実行委員が放課後や休日に活動する間、親たちも仕事の合間を縫って石碑の設置場所を探し求め、浜の区長さんを訪ね歩いていました。 11月に入り、私は1通の封書を受け取りました。 「女川いのちの石碑」除幕式の開催について御案内、と書かれています。 1基目が女川中学校の正面玄関前に立つのです。 差出人に町長、町教育長、学校長、そして委員長の智博君の名前も並んでいます。 23日朝。青空の下、正面玄関前の広場に3年生六十数人が集まりました。 一彦先生も、勤務先の気仙沼市から駆けつけ、舞台裏の準備に携わります。 智博君も晴れやかな表情。カメラの放列の後ろからお父さんも見守ります。 女川中学校は町役場の仮設庁舎から歩いて数分の距離です。 私は駐在中、仕事帰りの夕方によく学校へ立ち寄りました。 2013年7月。気温21度の涼しい夕方でした。

その日の仕事を終え、防災担当の敏郎先生をお訪ねします。 放課後の教室で先生はジャージー姿の3年生4人と話していました。 机には紙の束。3年生全員から集めた碑文の案です。石碑には三つの文を刻むことにしました。①自分たちが国語の授業で作った俳句②未来の防災につながる一言③石碑を建てるきっかけや自分たちの願いをこめたメッセージです。 4人は記録班です。 委員長の智博君がいます。 真向いに班長の由季ちゃんが座ります。 班長の左右には、愛梨ちゃんと美紀ちゃん。 愛梨ちゃんは「世界防災閣僚会議」で大役を果たした生徒です。 美紀ちゃんは町の離島、出島で育ち、避難のために島を離れざるを得ませんでした。 班長の由季ちゃんはノートとペンを手に書記も務めます。 そのノートを見ながら、敏郎先生が指摘します。②の一言について。 「『千年後の命のために』。いいと思う。救うためか。守るためか」 授業では国語を教えている先生の問いかけに、美紀ちゃんがすぐさま答えます。 「『救う』は違うと思う」 先生が笑いながら促します。 「ここで言いたいことを言わなかったら、千年間、悔いを残すぞ」 2012年の夏休み。

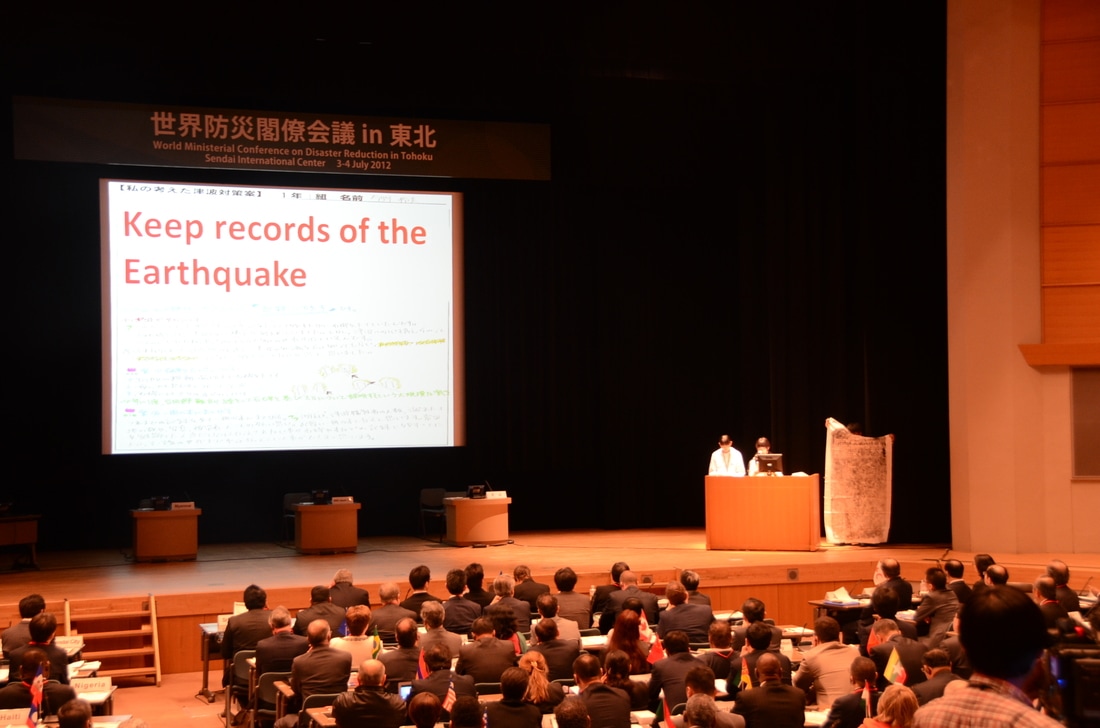

女川第一中学校の図書室に2年生が20人ほど集います。 一彦先生が「津波対策実行委員会」をつくろうと呼びかけたのです。 まずは委員長選出。「誰がいい」「俺いいよ」とにぎわいます。 そこへ智博君が遅れてやってきました。 「ともひろがいいー」 すぐさま脩君が声を上げました。防災教室で隣に並んだ生徒です。 「え?」。何の話か、わからず、きょとんとした表情の智博君。 「ともー」「ともひろー」。次々声が上がります。 「智博、どうだ」という先生に「いいですよ」。 これほど言われたら引き下がるわけにはいきません。 ふだんは、おどけたり、冗談を飛ばしたりして、その場をなごませるのが得意な智博君。「津波の話になると真剣になる」と皆は口をそろえます。 「千年後の命のために」 これを合言葉にします。 委員は三つの対策ごとの班に分かれました。 委員長は、「記録を残す」班に入ります。 記録班の最初の取り組みは、町内21カ所の浜すべての津波到達点に石碑を建てること。今回の教訓を刻み、年一度の避難訓練では石碑へ集まり、そこであの日を語り継ぐ。そう考えました。 11月。 三つの対策を町長と町議会へ説明することになりました。 総合学習の時間に2年生全員で準備に取り組みます。 その直前の授業で一彦先生は心を砕きました。 マララ・ユスフザイさんの話をします。銃で撃たれて死の淵に立っても、すべての子どもへの教育を訴え、2014年にノーベル平和賞を受賞するパキスタンの少女です。布施辰治弁護士の話もします。明治から昭和にかけて迫害された人々に尽くし、朝鮮半島の人々のためにも尽力した宮城県石巻市出身の弁護士です。2人の力の源泉は「人類愛」だと説き、「それはみんなにもあるんだ。『千年後に碑を残そう』。おんなじだね」。「ただし」と断ります。 「えらいことをしなさいとは言いませんよ。やなことがあったら、やんだと言いなさい。泣きたい時は泣きなさい。泣けば泣くほど、その次には楽しいことがあります」 では、準備に取りかかりましょう。 委員長は大忙し。 実寸大の石碑の模型づくりを監修します。設計図を手渡し、説明し、「段ボールどうするのー」と問う男子生徒たちに「自分で探しなさいよー」と明るく言い残して、別の教室へ。 宮城県南部、角田市の石材店社長、山田さんを迎えます。 一彦先生が、記録班のために、旧知の大学教授を介して学校へ招きました。 山田さんはパソコンで写真を見せながら話します。 2012年7月3日。「世界防災閣僚会議」が仙台市で開かれました。 伶美ちゃんと愛梨ちゃんが壇上に立ちます。 傍らで、一彦先生は両手を高く掲げ、昭和三陸津波の石碑の拓本を聴衆に向けました。 先生も必死です。 伶美ちゃんは三つの対策を説明します。

愛梨ちゃんは自らの体験を語りました。 あの日の4日前。曾祖父母が、中学入学を祝ってくれたこと。 「またおいで。今度は制服姿を見せらいよ」「うん、また来るね」 最後になった何気ない会話。ロウソクの明かりだけで過ごした夜の後、伯母からメールが届きました。曾祖父母と、中学1年生、小学4年生のいとこが行方不明だと知ります。曾祖父母は、母の祖父母です。2人の子を捜す伯母は、母のたった1人の姉です。 愛梨ちゃんの感情を抑えた声が響きます。隣で伶美ちゃんは目を赤くして聞き入ります。 智博君は2012年1月から女川第一中学校へ通い始めます。 1学年主任は一彦先生でした。社会科の先生です。 12年5月。私は学校へ一彦先生を訪ねました。 その道中。自宅跡地で足元に目を凝らしている女性がいます。女川町へ通い始めて半年余り、ずっと気になっていました。探しつづけるのはどれほど大切な品なのでしょう。先生との約束の時刻まで間があり、青空の下、思い切って声をかけてみました。「花の芽を探しているの」。前年夏、小さなバラの芽を見つけたそうです。大事に育てていたバラでした。仮設住宅へ連れ帰り、以来、季節ごとに探します。菊の芽もありました。ランの芽も――。 学校で早速、先生にお話しします。 先生は聞き流すように2年1組の教室へ。 私も教室後方へ。 授業を見せていただきます。 九州地方の特徴を復習します。 「人口が多い所は」「その理由は」 先生は矢継ぎ早に質問。智博君たち生徒は、地図を手に、一生懸命、ついていきます。 東京へ戻ってから途切れがちのこのブログは、再開のたび、長文になりまして・・・、このたびは、冒頭に第1話とつけました。これから最終回の第48便まで各便7話ずつお届けします。どうか、積もる話を1話ずつ読んでいただけましたら。

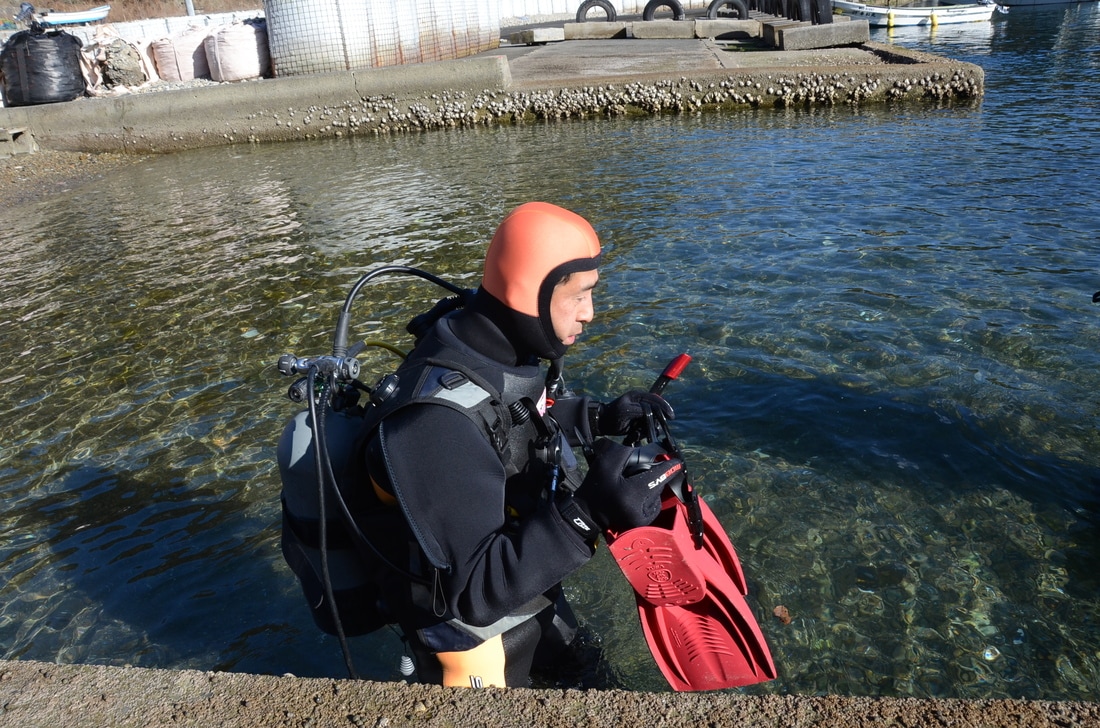

この間、最も驚愕した出来事は、11月22日の津波です。当初、宮城県沿岸は注意報でしたから、まさか本当に来ようとは。 22日朝6時前。東京ではゆっくりとした長い横ゆれでした。私はすぐさま10日前の女川町の地震を思い出しました。10日前は震度4でした。あれは前震で、これが本震か。1978年を最後にまだ再来していない「宮城県沖地震」か。枕元の携帯電話をにぎります。 携帯へ届いた情報は、「福島県沖」が震源。「宮城県沖地震」ではない、と安心したのもつかのま、福島県に津波警報、宮城県に注意報発令です。 漁師さんへショートメールを。バクバクする心臓が指先へやってきたよう。深呼吸しながら「宮城県に津波注意報 福島県に津波の警報です」。送信。 電話は控えます。私が鳴らしたために漁師さんが大事な電話を逃しては大変です。カキの水揚げ中ですから、今朝はもう出かけたかも。船の上なら、ゆれに気づかないはず。思いめぐらせていましたら、30分ほどして携帯に着信音。 「地震は今のところ大丈夫です」 漁師さんの長男から返信です。漁師さんは外出前。家族一緒です。ほっとしました。 約2時間後、仙台港へ到達した津波は高さ1・4メートルを観測しました。 私たちは災害列島に暮らしていると思いを強くします。備えが大事と改めて心します。 めざめる前の私の夢に、祐子さんのご主人がよく登場します。 2015年春はこんな活躍を見せてくれました。 バルタン星人を抱きしめ、シュワッチと飛び立つ。 地上で手をふる私は、ウルトラセブンを見送っているつもりです。 この夢をお話ししましたら、ご主人いわく「58歳のウルトラセブンにバルタン星人はちょっと厳しいですね」。 そのウルトラセブンはオレンジ色のキャップをかぶっていました。 |

Author小野智美(おの さとみ) Archives

3月 2019

Categories

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード